说到大马时尚界的龙头老大,一个名字几乎无人不识:BONIA(宝丽机构)。

宝丽机构过去两个财政年度业绩表现却差强人意,净利连续2年走低,股价也因绩而一滑。

BONIA最新股价RM1.11,市值2亿2400万令吉;与52周最高RM1.70相比,宝丽机构价值蒸发了不少。

张送森仍然是BONIA最大股东,他直接及间接共拥有73.01%股权。

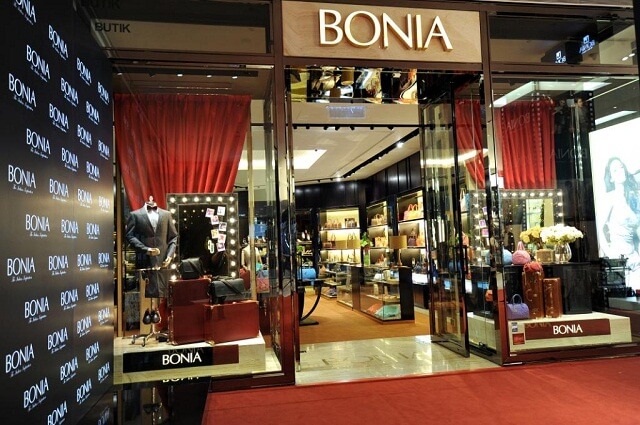

在各主要购物商场,我们仍可看到设计光鲜明亮的BONIA专卖店,以及BRAUN BUFFEL专卖店。

这个优雅中带着尊贵丶低调却又奢华的本地品牌,已在时尚皮具界走过48个年头,市值超过4.5亿令吉,从马来西亚拓展至印尼丶越南丶日本丶台湾乃至中东;在这背後,站着一位低调不张扬,却令人尊敬的企业家——张送森

他的故事,从5000令吉草根创业开始,到今日站稳亚洲市场,堪称马来西亚企业家精神的代表作之一。

【01】15岁离乡,一个“责任”种下的梦

张送森出生於马六甲偏乡,一个农耕为生的家庭,是家中长子。为了帮补家计,他15岁就被迫辍学,独自北上槟城,开始人生第一份工作——戏院领位员。不久後,经二叔介绍,他进入制包社顶替一位亲戚当学徒,自此踏上与皮具的不解之缘。

虽然是意外“顶替”,但这一行却点燃了他的志气。他勤奋肯学,不仅练成一手好技术,更在新加坡进一步深造学艺,成为皮革行业的熟练工匠。21岁那年,他做出人生关键决定:创业。

【02】BONIA诞生──名字的灵感,来自义大利雕刻家

1974年,张送森凭着亲友筹来的5000令吉创办了自己的第一家皮包工厂。他不但亲自设计与制作,还自己驾车送货丶开拓市场,真正落实“万事亲力亲为”的创业精神。

直到1977年,他参观义大利波隆那的皮革展览会,在一尊16世纪艺术家乔凡尼·博隆那的雕像前驻足许久,灵光一闪──为何不也为自己的产品建立品牌?

就这样,“BONIA”诞生了。这个名称既向义大利致敬,也因其语音简洁易记,被视为进军国际的完美选择。BONIA,成为马来西亚第一批真正“有品牌精神”的皮具公司。

【03】亚洲金融风暴的考验──稳中求变,低调突围

1997年亚洲金融风暴来袭,不少本地企业被重创,尤其是依赖外部市场与中产消费的品牌产业。

BONIA当时已在新马两地建立工厂丶商业据点,面对汇率波动与消费紧缩的双重打击,张送森采取“精简成本丶控制库存丶维持质量”三大策略,一方面减少对百货专柜的依赖,改以自营精品模式加强毛利控制,另一方面也分散市场风险,加速拓展印尼丶越南与中东市场。

张送森当时并未强打广告或高调扩张,反而采取“稳中求变”的低调策略,反映他对时局的精准判断,也为日後BONIA重回成长轨道埋下伏笔。

【04】市值2.4亿丶横跨多国──真正的大马制造

不少人以为BONIA是外国品牌——名字洋气丶设计欧风丶用料讲究,甚至过去的广告也以欧洲场景与外籍模特为主。但事实上,BONIA始终是根正苗红的大马品牌。

从材料采购丶机器选用丶设计美学丶媒体策略到艺人代言,BONIA展现国际眼光与本地实践。张送森甚至聘请意大利设计师打造系列,也亲自每年多次飞往义大利观摩取经,将欧洲工艺精神融入品牌核心。

【05】收购Braun Büffel──奢华双引擎的启动

2010年,BONIA成功收购德国百年品牌 Braun Büffel 的部分股权与商标权,这笔交易堪称极具战略价值。

透过这次收购,BONIA不仅补齐高端品牌拼图,亦成功拓展其在欧美市场的品牌实力。截至2020年,Braun Büffel 已贡献 BONIA 营收约三分之一,成为其业绩的重要成长引擎之一。

这也让BONIA从“东南亚皮具龙头”蜕变为“国际精品集团”,开启双品牌并行的新格局。

【06】谢绝“拿督”,甘做时尚圈的“老大哥”

在业界,张送森更广为人知的称号不是“董事长”,而是“老大”。从工厂员工到家族成员,人人口中都尊称他“老大”。他本人则始终维持谦逊姿态,至今谢绝“拿督”勋衔,专注於把品牌做强丶做久丶做得有格调。

“品牌红,比我自己红重要。”他曾这样说。

【结语】BONIA,不止是一个品牌,更是一段马来西亚精神

48年风雨兼程,张送森从马六甲小村子走出来,从包包学徒到皮具大亨,缔造BONIA这个走向世界的本地品牌。他用一生的匠心丶胆识与坚持,写下一段属於马来西亚企业家的传奇。

在外国品牌环伺丶资本潮流汹涌的时尚产业里,BONIA依然挺立。而那位微笑丶沉稳丶爱喝红酒的“老大哥”,仍持续走在时尚前沿。

他说:“潮流一直变,我们也得一直变。不变的,是对品质与美的坚持。”